Sclérose en plaques

-

1. L’actualisation des critères de McDonald facilite le diagnostic de la SEP

2. Alcool et SEP: amis ou ennemis?

3. Bientôt un nouveau traitement pour la SEP progressive?

4. Consommer du poisson pour ralentir la sclérose en plaques?

5. Des bactéries intestinales pour prédire l'évolution de la SEP

6. Employeurs et SEP: peut mieux faire!

7. Fatigue liée à la SEP: quelles solutions?

8. Greffe de moelle: un traitement pour la SEP?

9. La SEP, une maladie qui peut coûter cher

10. Le virus de la mononucléose, principale cause de la sclérose en plaques?

11. L’impact de votre mode de vie sur la SEP

12. Mesure de l'évolution de la sclérose en plaques

13. Mindfulness: pour une vie sereine avec la SEP

14. Pourquoi des échelles d’évaluation de la SEP?

15. Poussée ou fluctuation des symptômes?

1. L’actualisation des critères de McDonald facilite le diagnostic de la SEP

Les neurologues de l’«International Panel on Diagnosis of MS» ont revu les critères de McDonald en 2017. Ces critères constituent une aide au diagnostic de la SEP par le biais de l’étude des symptômes de la maladie, des résultats de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et de l’analyse du liquide céphalorachidien. Cette actualisation vise à accélérer le diagnostic et, par conséquent, l’instauration d’un traitement.

Il est souvent très difficile de poser un diagnostic de SEP parce que les symptômes de la maladie peuvent varier fortement d’un patient à l’autre. Parmi les symptômes les plus fréquents, on trouve les troubles sensoriels, la perte de force et les troubles visuels. Les patients peuvent aussi avoir des plaintes plus vagues dont des troubles cognitifs, une fatigue et des problèmes sexuels.

Le tracking des lésions cérébrales

Jusqu’en 2001, le diagnostic de SEP se faisait principalement par la collecte de preuves tirées de l’histoire médicale du patient, l’analyse des signes de la maladie et des examens biologiques. C’est cette année-là que l’«International Panel» a développé les critères de McDonald, des règles optimisant l’utilisation des techniques d’IRM – en combinaison avec l’étude des signes cliniques de la maladie – pour établir le diagnostic de SEP.

«Un patient chez qui on a posé un diagnostic de SEP et à qui l’on a prescrit un traitement approprié présente une poussée de la maladie tous les deux ans en moyenne, mais la maladie entraîne bien plus fréquemment des lésions dans le cerveau», explique Guy Laureys, neurologue à l’UZ Gent. «Cette augmentation des lésions cérébrales passerait inaperçue sans IRM.»

Pour aboutir au diagnostic, les tests doivent établir que des lésions ont été provoquées à différents endroits du cerveau et à différents moments – c’est ce qu’on appelle la dissémination spatiale et temporelle. Les critères de McDonald, qui avaient déjà fait l’objet d’une révision en 2005 et en 2010, proposent des guidelines supplémentaires pour confirmer les diagnostics.

Les adaptations majeures

Une modification importante concerne les personnes qui n’ont encore eu qu’une première poussée de SEP, mais dont des lésions ont déjà été constatées dans différentes zones du cerveau. Par le biais d’une analyse du liquide céphalorachidien, prélevé à l’aide d’une aiguille dans le dos (ponction lombaire), on peut rechercher les bandes oligoclonales – des protéines produites dans le système nerveux et indiquant une inflammation. Si ces protéines sont présentes dans le liquide céphalorachidien, le diagnostic peut désormais être établi sans constatation de dissémination temporelle, c’est-à-dire sans que l’on démontre que ces lésions ont été provoquées à différents moments.

Autre changement: ce ne sont plus uniquement les lésions asymptomatiques, mais désormais aussi les lésions symptomatiques du tronc cérébral ou de la moelle épinière qui comptent à l’IRM pour la constatation de la dissémination spatiale et/ou temporelle. Ce qui veut dire que des lésions liées à d’autres maladies du tronc cérébral ou de la moelle épinière peuvent aussi entrer en considération pour le diagnostic.

En outre, les lésions corticales, c’est-à-dire du cortex cérébral (la substance périphérique du cerveau), sont maintenant aussi utilisables pour la détermination de la dissémination spatiale. Auparavant, seules les lésions au voisinage ou à côté du cortex cérébral, soit les lésions juxtacorticales, comptaient. Les deux localisations sont maintenant assimilées et comptent pour une seule zone dans le diagnostic de SEP. «Comme une majorité d’hôpitaux ne disposent pas encore de la technologie indispensable à la réalisation d’IRMs fiables du cortex cérébral, l’impact de ce critère reste encore limité», indique le Dr Laureys.

Traiter plus tôt

D’après le neurologue de l’UZ Gent, ces adaptations permettent de poser un diagnostic plus aisément et plus rapidement, tout en conservant la fiabilité des tests.

Un diagnostic précoce est essentiel. «Un traitement instauré plus rapidement peut aider à diminuer les poussées suivantes et freiner la propagation des lésions», explique le Dr Laureys. «Plus vous traitez tôt, plus le risque d’aggravation et de handicap par la suite diminue.»

Article rédigé par Andy Furniere, journaliste santé, en collaboration avec le Dr Guy Laureys, neurologue à l’UZ Gent.

2. Alcool et SEP: amis ou ennemis?

SEP et alcool: des données surprenantes

Fin 2011, une étude belge parue dans l'European Journal of Neurology a étudié l'influence de différents facteurs, dont l'alcool, sur l'évolution de la sclérose en plaques. Sa conclusion est surprenante: consommer de l'alcool diminue la progression de la forme rémittente de la maladie. Le phénomène doit encore être élucidé. Cependant, les scientifiques savent depuis longtemps que l'alcool influence le système immunitaire, qui est en cause dans la sclérose en plaques.

Aggravation des symptômes de la SEP

Alors, l'alcool bénéfique en cas de SEP? Attention, malgré cette étude surprenante, l'alcool reste fortement déconseillé pour tous les patients qui souffrent de sclérose en plaques.

D'une part, l'abus aigu d'alcool provoque des symptômes très similaires à ceux de la maladie. Une personne qui souffre de sclérose en plaques et abuse de l'alcool de temps en temps risque donc d'être affectée à double titre.

La consommation chronique et excessive d’alcool peut causer une atteinte des nerfs périphériques dans les jambes et le cervelet. Deux situations qui risquent d'entraîner une aggravation des problèmes d’équilibre et de motricité.

En outre, l'importance des symptômes de la sclérose en plaques est très variable. Boire trop pendant une soirée peut, dans certains cas, augmenter fortement les signes ressentis par le patient. C'est pourquoi certains patients SEP préfèrent s'abstenir complètement de boisson alcoolisée.

Alcool et médicaments contre la SEP

La consommation d'alcool est par ailleurs fortement déconseillée aux patients qui sont traités par interférons. Ces médicaments peuvent avoir dans certains cas une action néfaste sur le foie. Comme celui-ci peut aussi être lésé par l'alcool, combiner les deux augmente le risque de dommages hépatiques.

Pour les autres traitements contre la SEP, les interactions ne sont pas prouvées, mais leur absence n'est pas non plus garantie.

C'est pour toutes ces raisons que les médecins, sans interdire complètement l'alcool, conseillent la plus grande modération aux patients souffrant de sclérose en plaques. Comme, d'ailleurs, au reste de la population!

D'Hooghe et al., Alcohol, coffee, fish, smoking and disease progression in multiple sclerosis. European Journal of Neurology, novembre 2011.

Article réalisé avec la collaboration du Dr Vokaer, résident au service de neurologie de l'Hôpital Érasme à Bruxelles.

3. Bientôt un nouveau traitement pour la SEP progressive?

Rappel: qu’est-ce que la SEP progressive?

Dans la sclérose en plaques, des réactions inflammatoires anormales dans le cerveau et la moelle épinière entravent la transmission des signaux électriques en s’attaquant à la gaine de myéline qui entoure les neurones. Apparaissent alors les symptômes caractéristiques d’une poussée. Ceux-ci régressent généralement (en partie ou totalement) avec la disparition de l’inflammation.

Contrairement à la sclérose en plaques rémittente (ou par poussées et rémissions), où la maladie évolue par poussées, les symptômes de la forme progressive primaire s’aggravent progressivement, sans disparaître. Et ce, dès le début de la maladie. C’est la conséquence de la mort progressive des neurones du cerveau et de la moelle.

Découverte d’un nouveau mécanisme de la SEP

Dans le cadre d’une étude récente, le Pr Jacques De Keyser et son équipe ont découvert un nouveau mécanisme de la maladie pouvant expliquer la mort des neurones des patients atteints de la forme progressive de la SEP.

Cette équipe de la VUB a découvert que l’endothéline-1 (E1), la substance responsable de la contraction des vaisseaux sanguins, est présente en plus grande quantité dans le sang provenant du cerveau des personnes atteintes de SEP.

Conséquence: l’irrigation sanguine – et, par conséquent, le taux d’oxygène – diminue au niveau du cerveau. Ce phénomène provoquerait à long terme la mort des neurones, du moins chez des animaux de laboratoire.

Les chercheurs de la VUB ont cependant réussi à normaliser l’irrigation sanguine avec un médicament antagoniste de l’E1, le bosentan, qui contrecarre son action. Reste encore à voir si ce médicament pourra freiner l’évolution de la maladie chez les humains.

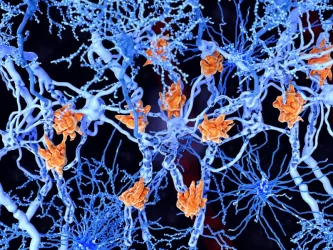

Un mauvais fonctionnement des «astrocytes»

Pourquoi la production d’E1 serait-elle plus importante chez les personnes atteintes de sclérose en plaques? Les chercheurs soupçonnent une anomalie au niveau des «astrocytes» présents dans les plaques. Ces cellules sont des constituants normaux, de soutien, du cerveau.

Cette découverte permet au Pr De Keyser d’étayer son hypothèse selon laquelle la sclérose en plaques n’est pas en première instance une maladie du système immunitaire qui s’attaque au cerveau mais bien une maladie du système nerveux lui-même.

Comme certains récepteurs feraient défaut dans les astrocytes des patients atteints de SEP, les scientifiques estiment qu’ils pourraient jouer un rôle dans les réactions inflammatoires au niveau du cerveau et de la moelle épinière.

Les mécanismes immunitaires exercent certainement aussi une influence, mais secondaire, selon le Pr De Keyser.

Une nouvelle étude

Dans l’attente de nouvelles recherches sur le bosentan, l’équipe de la VUB coordonne une étude de deux ans menée par des chercheurs flamands et néerlandais sur des patients atteints de SEP progressive traités avec la fluoxétine, un antidépresseur bien connu.

Il existe déjà des indications selon lesquelles la fluoxétine, via une action sur les astrocytes, pourrait peut-être limiter l’atteinte des cellules nerveuses. Cette étude a pour objectif de vérifier si ce médicament pourait aussi ralentir la progression de la sclérose en plaques.

4. Consommer du poisson pour ralentir la sclérose en plaques?

Les chercheurs ont analysé les données de 2.719 adultes en suivant l’évolution de leur état sur une période de 15 ans. Ils ont observé que les patients ayant une consommation élevée de poisson au moment du diagnostic avaient une progression plus lente de la maladie. Ceux qui ont augmenté leur consommation après le diagnostic ont également bénéficié d’une réduction du risque d’aggravation de leur handicap.

L’effet bénéfique du poisson ne semble pas uniquement dû aux acides gras oméga-3

Les résultats montrent que la consommation de poisson est associée à une diminution du risque de détérioration confirmée de l’état de santé et de progression vers des stades plus avancés de la maladie. L’effet bénéfique observé ne semble pas uniquement lié aux acides gras oméga-3, traditionnellement mis en avant pour leurs propriétés anti-inflammatoires. D’autres nutriments présents dans le poisson, comme la taurine et divers composés bioactifs, pourraient également jouer un rôle.

Les preuves d’un rôle potentiel de l’alimentation dans la gestion de la SEP

Même après ajustement pour divers facteurs de mode de vie, comme l’indice de masse corporelle, le tabagisme, la consommation d’alcool, l’activité physique et l’exposition au soleil, les bienfaits de la consommation de poisson restent significatifs. Les chercheurs soulignent que, bien que l’étude ne puisse établir de lien de causalité direct, elle renforce les preuves d’un rôle potentiel de l’alimentation dans la gestion de la SEP.

Source: https://jnnp.bmj.com/content/early/2025/02/04/jnnp-2024-335200

5. Des bactéries intestinales pour prédire l'évolution de la SEP

Des chercheurs du Centre de microbiologie VIB-KU Leuven et de la Vrije Universiteit Brussel ont identifié un lien entre le microbiome intestinal et le développement des symptômes de la sclérose en plaques (SEP). Cette découverte pourrait permettre de prédire l'évolution de la maladie grâce à la composition de notre microbiome. Les résultats ont été publiés dans la revue Gut Microbes.

Les patients atteints de SEP ont été suivis pendant 4,4 ans en moyenne

Pour son étude, l'équipe a prélevé des échantillons de matières fécales sur 111 patients atteints de SEP. Des évaluations neurologiques telles que des tests de marche et de dextérité manuelle ont été effectuées au début de l'étude et au cours de l'évolution ultérieure. Les patients ont été suivis pendant 4,4 ans en moyenne pour voir si les symptômes de la SEP restaient stables ou s'aggravaient. «Il s'agit d'une étude de groupe unique dans laquelle nous avons pu établir un lien entre des échantillons fécaux consécutifs provenant d'un groupe en grande partie non traité et un suivi clinique approfondi des patients sur plusieurs années», déclare le Dr Pauwels.

Un lien entre l'entérotype Bact2 et l'aggravation des symptômes de la SEP

À la fin de l'étude, 41% des patients présentaient une aggravation significative de leurs symptômes. L'analyse des échantillons de matières fécales a montré que 43,6% des patients dont les symptômes s'étaient aggravés présentaient l'entérotype Bacteroides 2 (Bact2), une composition spécifique de bactéries intestinales indiquant un microbiome perturbé. En comparaison, dans le groupe où la SEP est restée stable, seuls 16,1% des patients présentaient un entérotype Bact2. Les caractéristiques typiques de l'entérotype Bact2 sont une réduction de la quantité et de la diversité des bactéries intestinales. Il présente également moins de bactéries du genre Faecalibacterium, qui ont des effets anti-inflammatoires bénéfiques. La conception de l'étude ne permet pas de prouver une relation de cause à effet, mais les résultats montrent un lien entre l'entérotype Bact2 et l'aggravation des symptômes de la sclérose en plaques. Au cours des différentes années, la présence de Bact2 est restée relativement stable. C'est une bonne indication qu’il peut servir de biomarqueur pour établir un pronostic sur la sclérose en plaques.

Les relations complexes entre le système immunitaire, le microbiome intestinal et le système nerveux central

«Les résultats sont très prometteurs, mais nous devons encore les valider dans un groupe plus important», déclare le Pr Jeroen Raes. «Les implications de cette recherche sont extrêmement importantes», confirme le Pr Marie D'Hooghe. «Nous disposons désormais de nouvelles informations sur les relations complexes entre le système immunitaire, le microbiome intestinal et le système nerveux central. Si nous savons à l'avance chez quels patients les symptômes vont s'aggraver au fil des ans, nous pouvons déjà adapter notre traitement à ce stade précoce.»

6. Employeurs et SEP: peut mieux faire!

Une étude sur la SEP et le travail

Se lever chaque matin avec un but, se sentir utile, faire partie d'une équipe… Le travail, c'est la santé, le moral, sans oublier la possibilité de mener une vie confortable. Un pan de la vie devenu inaccessible lorsqu'on souffre de sclérose en plaques? Pas forcément! Grâce aux traitements actuels, il est tout à fait possible de continuer à travailler, pour peu que quelques adaptations soient mises en place. Mais d'après une étude de la Fédération Internationale de SEP(1), 41% des personnes atteintes de sclérose en plaques ne travaillent pas. Et la moitié d'entre elles ont lâché leur emploi dans les trois ans qui ont suivi le diagnostic de la maladie. En cause? En grande partie un manque de flexibilité de leur employeur.

Obstacles au travail en cas de SEP

Citée au premier rang des freins à la poursuite d'une vie professionnelle par les patients SEP interrogés: la fatigue. Symptôme fréquent en cas de sclérose en plaques, elle diminue les capacités de rendement. Une situation mal accueillie par les employeurs. Les problèmes de mobilité et la faiblesse sont également mentionnés comme particulièrement handicapants dans le monde du travail. Les patients SEP ayant quitté leur emploi pointent également du doigt la charge de travail imprévisible, l'impossibilité de faire des pauses quand ils en ressentaient le besoin ainsi que le manque de soutien de l'employeur et des collègues de travail, qui connaissent mal la sclérose en plaques.

Améliorations pour garder son emploi

Constat phare de cette étude: quelques changements simples sur les lieux de travail pourraient faire la différence. La présence de salles de repos, la possibilité de faire des breaks, de mener des horaires de travail plus flexibles… ainsi qu'une meilleure connaissance de la maladie dans les entreprises. Les clichés sur la sclérose en plaques ont en effet encore la vie dure. Beaucoup imaginent que SEP et travail ne sont pas compatibles. Du côté des collègues mais aussi des patients eux-mêmes! D'où l'importance de connaître dès le diagnostic toutes les options qui peuvent aider à continuer à travailler. Le diagnostic de sclérose en plaques ne signifie pas la sortie obligée du monde du travail. Certainement un réajustement, mais pas la fin de l'aventure professionnelle.

Source: MSIF Survey on Employment and MS, Multiple Sclerosis International Federation, April 2010.

7. Fatigue liée à la SEP: quelles solutions?

La fatigue, fréquente en cas de SEP

Environ 75% des personnes atteintes de sclérose en plaques se plaignent d'une fatigue persistante ou intermittente (1). Un symptôme qui peut chambouler le quotidien. Vous ne serez en effet plus en mesure de réaliser vos activités au même rythme qu'avant. Cette fatigue peut également provoquer l'incompréhension de votre entourage. Et de votre employeur! Selon une étude de la Fédération Internationale de SEP, la fatigue est la première cause d'arrêt de travail des patients SEP (2)!

Distinguer les types de fatigue

Vous souffrez régulièrement de fatigue intense? Parlez en à votre neurologue. Avant tout, il écartera les autres sources de fatigue comme les apnées du sommeil, par exemple, ou encore les effets secondaires d'un traitement. Autre cause possible: la dépression, qui touche environ 50% des patients SEP (3).

La fatigue due à la SEP peut prendre deux formes.

- D'une part, une fatigue écrasante qui survient sans raison, parfois même au réveil. Elle pourrait être due notamment à des déséquilibres biochimiques dans le cerveau.

- D'autre part, une "fatigabilité" plus grande à l'effort. Vous vous sentez plus vite et plus fort fatigué, par rapport aux activités réalisées.

D'autres symptômes peuvent également s'ajouter. Par exemple, après avoir marché, souffrir de fatigue visuelle ou éprouver des difficultés à vous concentrer.

Peu de traitements médicamenteux

Les causes de cette fatigue étant mal comprises, peu de traitements existent. L'Amantandine, un médicament antiviral, aide certains patients, sans que l'on comprenne pourquoi. D'autres produits sont parfois prescrits mais leur efficacité reste controversée. Parmi eux, le Modafinil, un stimulant. Ou encore le 4 aminopyridine, une substance qui réduirait la fatigabilité en améliorant la conduction nerveuse.

Dompter sa fatigue au quotidien

Si vous devez faire face à de la fatigue, une seule solution: vous ménager! Persister à vouloir suivre le même rythme de vie qu'avant ne fera que vous épuiser d'avantage. Même si c'est difficile à accepter, il faut adapter votre quotidien. Réduisez votre temps de travail. Fractionnez votre activité avec des périodes de repos. La vie sociale est également source de fatigue. Planifiez-la! Soirée entre amis ce week-end? Prévoyez de vous reposer la veille et le lendemain. Même si vous vous sentez en forme, n'en faites pas trop. Respectez vos limites. Le sport peut aider à augmenter votre endurance. Veillez cependant à suivre un entraînement physique progressif et adapté, si possible sur les conseils d'un kiné.

(1) Lerdal A, Celius EG, Krupp L, Dahl AA, A prospective study of patterns of fatigue in multiple sclerosis, Eur J Neurol. 2007 Dec;14(12):1338-43. Epub 2007 Sep 26.

(2) MSIF Survey on Employment and MS, Avril 2010

(3) Siegert RJ, Abernethy DA., Depression in multiple sclerosis: a review, J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005 Apr;76(4):469-75.

Article réalisé avec la collaboration du Dr Seeldrayers, neurologue au CHU de Charleroi.

8. Greffe de moelle: un traitement pour la SEP?

Recherches sur la greffe de moelle osseuse

La greffe de moelle osseuse se montre efficace pour traiter divers cancers (notamment certaines leucémies ou lymphomes). Depuis 1995, des études scientifiques tentent de savoir s’il peut en être de même pour stopper l’évolution de la sclérose en plaques. Les recherches, dont certaines sont toujours en cours, ont porté sur la transplantation de cellules souches dites hématopoïétiques, c'est-à-dire responsables de la production des cellules sanguines (globules blancs, rouges...)

Un traitement pour la sclérose en plaques

La technique consiste à prélever une partie des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse de personnes atteintes de sclérose en plaques. Ce prélèvement a lieu par ponction au niveau de l'os du bassin. Ces cellules sont ensuite traitées et soumises à prolifération en espérant éliminer les traces de l’ancien système immunitaire. Pendant ce temps, les patients subissent une chimiothérapie intensive qui va détruire toutes les cellules souches hématopoïétiques de leur moelle osseuse, donc y compris celles responsables des réactions immunitaires anormales contre la gaine de myéline des fibres nerveuses. Enfin, les cellules souches hématopoïétiques prélevées sont utilisées pour reconstituer, après un tel traitement immunosuppresseur maximal, de nouvelles cellules sanguines, dont de nouvelles cellules immunitaires.

Pour quels résultats?

Plusieurs centaines de personnes souffrant de formes graves de sclérose en plaques et ne répondant pas aux thérapies habituelles ont déjà subi une telle greffe de moelle. Jusqu’à présent, seuls les patients touchés par une sclérose en plaques secondaire progressive peuvent véritablement tirer bénéfice de ce traitement. Leur maladie n’évolue plus jusqu’à trois ans après la greffe. Des recherches doivent encore être menées pour voir si l’évolution de la sclérose en plaques peut être stoppée plus longtemps et pour déterminer l’efficacité du traitement chez les personnes qui présentent d’autres formes de sclérose en plaques. Le risque de mortalité, qui est descendu à 2,7% ces dernières années, constitue le problème majeur de cette thérapie prometteuse.

9. La SEP, une maladie qui peut coûter cher

Vous trouvez que vos factures s'allongent trop?

Vous avez raison, selon une étude des mutualités libres sortie en 2010. Après avoir interrogé 271 patients atteints de sclérose en plaques, celles-ci ont conclu qu'environ 60% des frais liés à la maladie ne sont pas pris en charge par l'INAMI! De plus, les dépenses augmenteraient de 400% entre la phase de handicap léger et une éventuelle phase plus sévère. Une réalité peu prise en compte dans le système actuel de remboursement.

Des frais médicaux cachés

Mais d'où viennent tous ces frais à votre charge? Sur le podium des oubliés de l'assurance santé: les "manques à gagner", comme l’arrêt de travail des proches. Les mutualités libres préconisent une juste compensation financière pour ces aidants qui peuvent parfois consacrer sept heures par jour à leur partenaire ou leur famille. Sans compter le recours aux aides familiales ou ménagères par exemple, où la facture peut vite monter très haut! C'est pourquoi l'étude suggère l'élargissement à toute la Belgique de l'assurance flamande "zorgverzekering", qui propose déjà une enveloppe pour ces dépenses non médicales.

Des avantages insuffisants en cas de SEP

Une série d'avantages sont déjà accessibles aux patients souffrant de sclérose en plaques. Mais ceux-ci sont parfois peu connus, comme l'intervention pour certains antidouleurs. D'autres remboursements sont eux insuffisants. Un exemple, le "forfait incontinence", trop peu élevé comparé aux frais réels. Ces derniers peuvent en effet grimper jusqu'à 4.000 € par an pour les formes les plus lourdes!

Pas de véritable statut de malade chronique

Actuellement, pour être considéré comme "malade chronique", vous devez avoir dépensé pendant deux ans 450 € par an en tickets modérateurs (ce qu'il vous reste à payer après intervention de l'INAMI). Un plafond au delà duquel tout citoyen ne doit plus les payer. En tant que "malade chronique", ce seuil est alors réduit de 100 €. Un critère peu fiable selon les Mutualités Libres. En effet, certaines personnes qui ne sont pas malades chroniques y ont accès alors que toutes les personnes ayant une maladie chronique ne répondent pas toujours aux critères! De plus, ce système ne prend en compte que les prestations remboursées par l'INAMI. Or, les dépenses les plus importantes sont bien souvent "non médicales"!

Vers une meilleure reconnaissance?

L'étude prône la création d'un véritable statut de "malade chronique". Adapté à chaque maladie mais qui tienne également compte du stade dans lequel le patient se trouve. Il donnerait droit à une série d'avantages spécifiques. Notamment le remboursement de soins qui ne sont actuellement pas encore pris en charge, comme certains médicaments ou les consultations avec un psychologue ou un ergothérapeute par exemple.

Dans le cadre du plan "priorité aux malades chroniques", proposé par la ministre Onkelinx, l'INAMI avait proposé de nouveaux critères pour l'accès à un véritable statut. Une perspective prometteuse mais irréalisable sans gouvernement...

Article réalisé avec la collaboration de Hilde Celis, chercheuse médicale aux Mutualités Libres et co-auteur de l'étude.

10. Le virus de la mononucléose, principale cause de la sclérose en plaques?

La sclérose en plaques (SEP) touche 2,8 millions de personnes dans le monde. Sa cause n'est pas connue, mais l'un des principaux suspects est le virus d'Epstein-Barr (EBV), un virus de l'herpès qui peut causer la mononucléose infectieuse et qui établit une infection latente à vie de l'hôte. Une nouvelle étude(1) vient confirmer ces soupçons. "L'hypothèse selon laquelle le virus d'Epstein-Barr (EBV) cause la SEP a été étudiée par notre groupe et d'autres depuis plusieurs années, mais il s'agit de la première étude fournissant des preuves convaincantes de causalité", a déclaré Alberto Ascherio, professeur d'épidémiologie et de nutrition à la Harvard Chan School et auteur principal de l'étude. "C'est un grand pas en avant car cela suggère que la plupart des cas de SEP pourraient être évités en stoppant l'infection par l'EBV, et que le fait de cibler l'EBV pourrait conduire à la découverte d'un remède pour la SEP."

SEP et Epstein-Barr (EBV): un lien difficile à prouver

Il a été difficile d'établir une relation de cause à effet entre le virus et la maladie, car l'EBV infecte environ 95% des adultes, la SEP est une maladie relativement rare et l'apparition des symptômes de la SEP commence environ 10 ans après l'infection par l'EBV. Pour déterminer le lien entre l'EBV et la SEP, les chercheurs ont mené une étude auprès de plus de 10 millions de jeunes adultes en service actif dans l'armée américaine et ont identifié 955 personnes chez qui une SEP avait été diagnostiquée pendant leur période de service.

L'équipe a analysé des échantillons de sérum prélevés tous les deux ans par l'armée et a déterminé le statut EBV des soldats au moment du premier échantillon et la relation entre l'infection EBV et l'apparition de la SEP pendant la période de service actif. Dans cette cohorte, le risque de SEP a été multiplié par 32 après une infection par l'EBV, mais est resté inchangé après une infection par d'autres virus. Les taux sanguins de neurofilaments, un biomarqueur de la neurodégénérescence typique de la SEP, n'ont augmenté qu'après une infection par le EBV. Ces résultats ne peuvent être expliqués par aucun facteur de risque connu de la SEP et suggèrent que l'EBV est la principale cause de la SEP.

Selon le Pr Ascherio, le délai entre l'infection par l'EBV et l'apparition de la SEP peut être dû en partie au fait que les symptômes de la maladie ne sont pas détectés pendant les premiers stades et en partie à la relation évolutive entre l'EBV et le système immunitaire de l'hôte, qui est stimulé de manière répétée chaque fois que le virus latent se réactive.

SEP: vers un vaccin ou de nouveaux traitements?

Quel impact cette découverte aura-t-elle? "Il n'existe actuellement aucun moyen de prévenir ou de traiter efficacement l'infection par l'EBV, mais un vaccin contre l'EBV ou le ciblage du virus par des médicaments antiviraux spécifiques de l'EBV pourrait, à terme, prévenir ou guérir la SEP", conclut le Pr Ascherio.

Source: (1)Kjetil Bjornevik, Marianna Cortese, Brian C. Healy, Jens Kuhle, Michael J. Mina, Yumei Leng, Stephen J. Elledge, David W. Niebuhr, Ann I. Scher, Kassandra L. Munger, Alberto Ascherio. Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis. Science, 13 janvier 2022, doi : 10.1126/science.abj8222

11. L’impact de votre mode de vie sur la SEP

Une fois le diagnostic de sclérose en plaques posé, vient très vite la question de la rapidité d'évolution de la maladie. Celle-ci est pratiquement imprévisible... Et les médecins connaissent encore très mal les facteurs qui l'influencent. Pour mieux cerner ces facteurs, une équipe de chercheurs belges a envoyé un questionnaire aux membres de la ligue flamande MS-Liga.

Les questions portaient sur certaines habitudes, et sur le moment auquel les patients avaient atteint un stade de handicap EDSS 6 (besoin d'une canne pour marcher 100 m). En comparant les réponses, les scientifiques ont pu évaluer l'impact de certains éléments de notre mode de vie sur l'évolution de la sclérose en plaques.

Poisson, alcool et café contre la SEP

Les auteurs ont évalué l'influence sur l’évolution de la sclérose en plaques de la consommation d'alcool (vin ou autres boissons alcoolisées), de boissons caféinées (thé et café), de poisson (gras et maigre) et de cigarettes.

Conclusion:

- Les personnes qui boivent de l'alcool, vin ou autres (entre 1 verre par semaine et 2 verres par jour) voient l'évolution de leur SEP ralentie par rapport à celles qui n'en boivent pas du tout.

- Boire du café chaque jour diminue aussi la progression de la maladie.

- Manger du poisson au moins 2 fois par semaine est également bénéfique.

En revanche, le tabagisme augmente le risque d'être handicapé par la maladie.

On parle ici uniquement des scléroses en plaques qui progressent par poussées. La forme progressive ne semble pas être affectée par le mode de vie, ou en tout cas pas par ces facteurs précis.

Comment expliquer ces effets sur la SEP?

Les scientifiques ne sont pas certains du mécanisme d'action de ces différentes habitudes sur la sclérose en plaques. Certaines influences sont cependant connues:

- L'alcool aurait un impact bénéfique sur le système immunitaire, et diminuerait l'inflammation.

- La caféine semblerait elle aussi lutter contre l'inflammation; elle protège aussi le système nerveux.

- Les acides gras présents dans le poisson ont un effet anti-inflammatoire. Les auteurs rappellent aussi que manger beaucoup de poisson est souvent la preuve d'un style de vie plus favorable à la santé. D'autres habitudes qui vont de pair avec une consommation élevée de poisson pourraient donc aussi expliquer le phénomène.

On comprend moins bien l'effet néfaste du tabagisme sur la SEP, mais d'autres études ont confirmé son existence.

On peut donc conseiller à tous de miser sur une vie sans tabac et une alimentation qui met le poisson au menu au moins deux fois par semaine. Quant à l'alcool et au café, ils peuvent être consommés… mais avec modération!

D'Hooghe, M.B., European Journal of Neurology 2012, 19: 616–624

12. Mesure de l'évolution de la sclérose en plaques

L'échelle EDSS(Expanded Disability Status Scale) est un système de cotation qui permet aux neurologues d'évaluer l'état et l'évolution des patients atteints de sclérose en plaques. Elle est composée de sept ou huit parties qui correspondent à autant de fonctions neurologiques à évaluer:

- la fonction pyramidale (fonctions motrices, par exemple la capacité ou les difficultés à marcher, avec ou sans aide)

- la fonction du tronc cérébral (ce qui touche à la déglutition, à la parole, etc.)

- la fonction cérébelleuse (coordination des mouvements, équilibre, etc.)

- la fonction sensitive (par exemple la sensibilité au chaud et au froid)

- la fonction visuelle

- la fonction des sphincters (problèmes de continence urinaire et/ou intestinale)

- la fonction mentale (troubles de la mémoire, de l'humeur, etc.)

- autre(s) fonction(s) présentant une perturbation neurologique liée à la sclérose en plaques

Calculer le score EDSS

Le neurologue évalue chacune de ces fonctions et leur attribue des notes. Le score EDSS global tient compte à la fois du nombre de fonctions affectées et du degré de sévérité du (des) handicap(s). Il se mesure sur une échelle de 0 à 10 et progresse par demi-point. Au début de la maladie, les premiers points correspondent à un degré minime de handicap. Mais à partir d'un certain stade (score de 5 ou 6), le moindre demi-point supplémentaire correspond à des pertes importantes d'autonomie.

Intérêts de l'échelle EDSS

Le score EDSS d'un patient est évalué une fois par an en moyenne. L'évolution de ce score permet d'abord de savoir à quel type de SEP on a affaire. Mais l'échelle EDSSest également utilisée pour demander une reconnaissance de handicap, par exemple, ou pour justifier le remboursement par la mutuelle de certains médicaments. Enfin, en tant qu'outil d'évaluation, l'échelle EDSS est systématiquement utilisée dans les études sur la SEP et les essais cliniques.

Nous remercions le Pr Christian Sindic, neurologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles), pour sa collaboration à cet article.

13. Mindfulness: pour une vie sereine avec la SEP

Un programme de Mindfulness adapté à la SEP

La ligue flamande de sclérose en plaques (MS-Liga Vlaanderen) a lancé en 2010 un programme de Mindfulness destiné aux personnes souffrant de sclérose en plaques, en collaboration avec l’Institut d’entraînement de l’attention et de méditation (Itam). Cette technique, aussi appelée "méditation pleine conscience", est issue des pratiques méditatives bouddhistes. Par une série d’exercices, le participant apprend à prendre conscience de sa propre respiration et de son corps. Cela l'aide à focaliser son attention sur le moment présent. Progressivement, il prend davantage conscience de ses pensées, sentiments et sensations. Objectif: mieux gérer le stress, l’anxiété, les incertitudes… de la vie de tous les jours. La Mindfulness aide aussi à accepter la douleur et à s’en libérer. "Les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent avoir du mal à bouger certains membres ou à marcher par exemple", explique Katrien Tytgat, coordinatrice du projet à la MS-Liga. "Sur base des expériences d’un groupe pilote, les exercices de pleine conscience ont été adaptés à ces difficultés éventuelles."

Partager son expérience avec d'autres patients SEP

Un entraînement de pleine conscience dure deux mois, à raison d'une séance de trois heures par semaine. "Lors de la session pilote, nous avons constaté que les participants souhaitaient partager leurs expériences de vie avec la sclérose en plaques", précise Katrien Tytgat. "Une séance supplémentaire a donc été ajoutée au programme classique, pour permettre aux participants de mieux se connaître." Les séances se font en groupes de 5 à 10 personnes. Outre une réunion hebdomadaire, les participants peuvent effectuer des exercices à la maison à l’aide d’un support vocal sur CD.

Où pratiquer la pleine conscience?

Une dizaine de sessions d’entraînement spécial SEP ont déjà été données un peu partout en Flandre: Gand, Hasselt, Malines et Sijsele notamment. Les dates des sessions organisées en 2012 seront publiées sur le site internet de la MS-Liga.

En Belgique francophone, aucun programme Mindfulness spécialement conçu pour les personnes souffrant de sclérose en plaques n'existe pour le moment, mais des groupes de pleine conscience classiques sont organisés. Vous pouvez tout à fait y participer. Précisez simplement au professeur de quelle condition physique vous disposez afin qu'il ne vous propose pas d'exercices inadaptés.

Plus d'informations sur http://www.mindfulness-belgium.net.

14. Pourquoi des échelles d’évaluation de la SEP?

Échelle EDSS et SEP

«L’échelle la plus utilisée est l’EDSS (Expanded Disability Status Scale)», précise le Pr Valérie Delvaux, chef de clinique de neurologie au CHU de Liège. «L’EDSS repose sur un examen neurologique détaillé. La marche en est le paramètre central mais le score EDSS tient aussi compte d’autres fonctions neurologiques comme l’équilibre, la sensibilité, la fonction urinaire ou encore la vue.»

Mesure de la marche dans la sclérose en plaques

«Pour déterminer le périmètre de marche de manière objective, nous disposons d’une série d’outils permettant d’évaluer les troubles de la mobilité», poursuit le Pr Delvaux. «Les échelles de marche, par exemple, se basent sur le temps que prend un patient pour parcourir une distance donnée.»

D’autres tests permettent d’apprécier la motricité, la force de préhension ou encore la coordination des membres inférieurs et supérieurs.

Évaluer les troubles cognitifs liés à la SEP

Les troubles cognitifs (problèmes de mémoire, troubles de l’humeur, fatigue…) sont mieux pris en compte qu’auparavant dans l’évaluation des patients SEP. Plus de la moitié des personnes atteintes de SEP(1) sont concernées par ce type de problèmes, avec un impact parfois majeur sur leur vie quotidienne. D’où l’intérêt d’une évaluation neuropsychologique et l’apparition d’échelles destinées à apprécier les fonctions cognitives. Parmi celles-ci, la SDMT (Symbol Digit Modalities Test) consiste en un test où les patients SEP doivent associer des numéros à des séries de formes géométriques dans un laps de temps limité. En évaluant la vitesse de traitement de l’information, ce test permet de détecter des troubles de la mémoire et/ou de la concentration et d’agir en conséquence, par exemple en orientant le patient vers un neuropsychologue (psychologue spécialisé dans l’évaluation des troubles intellectuels et la rééducation).

Il existe par ailleurs des échelles de dépression/anxiété ou de fatigue sous forme de questionnaires que le patient est invité à remplir avec son neurologue afin de pondérer les échelles cognitives. En effet, anxiété et dépression peuvent altérer le fonctionnement intellectuel et, dès lors, avoir un impact négatif sur les résultats des tests cognitifs.

Objectiver les plaintes des patients SEP

«Mon état se dégrade», «je marche moins vite», «je suis moins autonome»: autant de plaintes qui peuvent faire l’objet d’évaluations par des échelles «quantitatives». «Ces dernières permettent de confirmer ces impressions ou, au contraire, de démontrer au patient que son état reste stable. Elles peuvent aussi aider à dépister des atteintes qui étaient passées inaperçues.»

«De la même manière qu’une prise en charge multidisciplinaire de la SEP est indispensable, les échelles sont un complément à l’anamnèse (renseignements fournis au médecin par le patient) et aux examens neurologiques et radiologiques dans le suivi au long cours des patients SEP», commente le Pr Delvaux.

les SEP de forme progressive

Contrairement aux formes à poussées-rémissions (relapsing-remitting), l’évolution des SEP primaires progressives ou secondaires progressives ne se reflète généralement pas dans les examens d’imagerie médicale. «Mais les échelles nous permettent de mesurer l’évolution de ce type de SEP», observe le Pr Delvaux. «Alors que les examens radiologiques tendent à rester stables en dépit de l’avancée de la maladie, les scores cognitifs, le périmètre de marche ou les aptitudes du patient à réaliser les tests de dextérité varient en fonction de la progression de ces formes de SEP.»

Évaluer le traitement de la SEP

«Les échelles peuvent aider à évaluer l’efficacité des traitements de fond de la SEP chez un patient donné», explique le Pr Delvaux. «Les "scores" obtenus évoluent-ils quand on modifie le traitement? Celui-ci a-t-il une incidence sur la fatigue, la motricité ou la progression du handicap?»

Les échelles sont en outre de plus en plus utilisées dans le cadre d’études cliniques. Elles permettent alors de comparer les données de cohortes de patients traités différemment sur base de critères communs.

(1)Guimarães J and Sá MJ (2012) Cognitive dysfunction in Multiple Sclerosis. Front. Neur. 3:74. doi: 10.3389/fneur.2012.00074.

Article réalisé avec la collaboration du Pr Valérie Delvaux, chef de clinique de neurologie au CHU de Liège. Publié le 18 février 2016.

15. Poussée ou fluctuation des symptômes?

Dans quel cas parle-t-on de poussée?

Dans la sclérose en plaques, les médecins parlent de poussées dans trois cas:

- lorsqu'un nouveau symptôme apparaît,

- lors de la réapparition d'un symptôme qui avait disparu,

- lorsqu'un symptôme qui était déjà présent s'aggrave nettement.

Cependant, l'aggravation ou la réapparition d'un symptôme ne correspondent pas toujours à une nouvelle poussée mais parfois simplement à une fluctuation des symptômes.

La limite des 24 heures

Quelle que soit la situation, les symptômes doivent être présents pendant au moins 24 heures d'affilée pour considérer qu'il y a une poussée. Pas de panique donc si votre jambe picote pendant quelques heures ou si votre joue reste endormie quelques dizaines de minutes, voire quelques heures!

Des situations de "faiblesse"

Par ailleurs, une augmentation de la température du corps peut aggraver des symptômes déjà présents voire faire réapparaître de manière transitoire des symptômes anciens.

Les fluctuations des symptômes ne sont alors pas dues à une nouvelle poussée mais liées à des conditions extérieures particulières. De même, outre la fièvre, la chaleur, la fatigue, le sommeil, le stress, la période prémenstruelle pour les femmes, peuvent être à l'origine d'une aggravation transitoire des symptômes.

Comment réagir?

Il est important de bien différencier une fluctuation de symptômes, d'une poussée. Ces deux événements demandent en effet des prises en charge très différentes. Les fluctuations de symptômes peuvent être considérées comme un signal de votre corps. Elles vous avertissent qu'il est nécessaire de ralentir le rythme: reposez-vous un peu!

Par contre, une poussée sera traitée médicalement par cortisone intraveineuse.

Comme fluctuations et poussées ne sont pas toujours faciles à distinguer, n'hésitez pas à en parler avec votre neurologue.

Article réalisé avec la collaboration du Pr Christian Sindic, neurologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

NEWS

22 09 2015

22 09 2015

Sclérose en plaques

SEP: un diagnostic de plus en plus précoce

À l'origine, la SEP (sclérose en plaques) était diagnostiquée sur base de la survenue de plusieurs poussées ou de l’évolution progressive des symptômes neurologiques....

Lire la suite 19 05 2015

19 05 2015

Sclérose en plaques

SEP: l'offre thérapeutique s'élargit

Formes orales pour traiter la SEP: le tériflunomide (Aubagio®)

Le tériflunomide (commercialisé sous le nom d'Aubagio) est disponible en Belgique depuis octobre 2014. Ce...

Lire la suite 17 04 2015

17 04 2015

Sclérose en plaques

SEP et problèmes cutanés: zoom sur l'endermologie

L’endermologie est une technique utilisée dans la lutte contre la cellulite ou pour le traitement des cicatrices. Selon une récente étude1, il semble désormais que cett...

Lire la suite 14 01 2015

14 01 2015

Sclérose en plaques

SEP et auto-injections en 3 questions

À l'heure actuelle, une grande partie des traitements de fond de la sclérose en plaques (SEP) sont administrés par injection. Les patients SEP concernés sont amenés à s...

Lire la suiteVIDEO

SEP: s’agit-il d’une poussée?

Fourmillements dans un membre, troubles de la vue, perte de force ou de sensibilité… S’agit-il d’une poussée inflammatoire? Quelques critères doivent être présents.

Lire la suite- «

- »

VOS ARTICLES PRÉFÉRÉS

30 05 2022

30 05 2022

Sclérose en plaques

Journée Mondiale de la SEP

Le slogan de la campagne est "I Connect, We Connect" et le hashtag de la campagne est #MSConnections. MS Connections s'attaque aux barrières sociales qui font que les per...

Lire la suiteSONDAGE

TÉMOIGNAGES

«Sclérose en plaques: l’importance du diagnostic»

Le Pr Souraya El Sankari (Service de neurologie, Cliniques Universitaires St-Luc) revient sur l’importance du diagnostic pour la bonne prise en charge de la sclérose en plaques.

MALADIES À LA UNE

Cancer de l'estomac

Covid-19

Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

Greffe d'organes

Leucémie myéloïde chronique

Migraine et maux de tête

Oeil infecté, irrité ou sec

Vessie hyperactive

PRÉVENTION À LA UNE

Toutes les thématiquesNEWSLETTER

NOS GUIDES

EN IMAGES

EN VIDEOS